【理学療法士が解説】松葉杖が不要に?話題のハンズフリー松葉杖「アイウォークフリー」とは?

2025年7月24日目次

1. 導入文(ハンズフリー松葉杖とは?)

2. 松葉杖生活の"あるある"な悩み

- 松葉杖による身体的影響について

3. ハンズフリー松葉杖とは?

- ハンズフリー松葉杖の医学的メカニズム

4. アイウォークフリーとは?

- アイウォークフリーの技術的特徴

- アイウォークフリーがもたらす二次的な医学的メリット

5. 正しい松葉杖の使い方とは?

- 松葉杖の基本的な使い方

- 松葉杖使用時の注意点とリスク管理

6. iWALKFreeと従来の松葉杖・車椅子を比較

- 経済的側面からの比較検討

7. 購入方法とおすすめの使い方

- 導入前の準備と注意事項

8. リハビリテーション専門職からの視点

- 適応の判断基準

9. まとめ

1. 導入文(ハンズフリー松葉杖とは?)

骨折や足のケガで松葉杖生活になった途端、日常生活の「不便さ」に驚く人は少なくありません。

「両手が使えないから買い物ができない」「階段の上り下りが怖い」「家事が全くできない」——。そんな悩みを抱える患者さんの多くが、精神的にも落ち込んでしまいます。

そうした背景の中で注目されているのが、「ハンズフリー松葉杖」と呼ばれる新しい歩行補助ツールです。特に「アイウォークフリー(iWALKFree 3.0)」は、世界中で高評価を得ている画期的な製品です。

本記事では、理学療法士の立場から、従来の松葉杖とハンズフリー松葉杖の違いや、導入することで得られる自由な生活について詳しく解説していきます。

2. 松葉杖生活の"あるある"な悩み

松葉杖を使う生活では、次のような不便をよく耳にします。

- 両手がふさがって家事や育児ができない

- 階段の昇降時に恐怖を感じる

- 長時間使うと脇や手首が痛くなる

- 荷物を持てず、外出が大きなストレスに

- 周囲の目線が気になって外出を控えるようになる

実際に私が担当した患者さんのケースでは、骨折で松葉杖生活に入った30代の主婦が、「子どもにご飯を作ってあげることもできず、自己嫌悪になった」と話してくれました。

一方で高齢の方は、筋力低下やバランス不良も重なり、松葉杖そのものが転倒リスクになることもあります。

こうした課題に対して、「両手が使える」というだけでなく、体幹のバランスを取りやすいという点からも、ハンズフリー松葉杖は大きな可能性を秘めています。

松葉杖による身体的影響について

松葉杖の長期使用は、想像以上に身体への負担が大きいことが医学的にも明らかになっています。

日本整形外科学会の研究によると、従来の松葉杖使用者の約60%が脇の下の神経圧迫による痛みを経験し、約40%が手首の関節痛を訴えると報告されています。これらの症状は、本来のケガの治癒過程にも影響を与える可能性があります。

特に注意すべきは「橈骨神経麻痺」と呼ばれる合併症で、脇の下を圧迫し続けることで手首や指の動きに支障をきたすケースです。リハビリテーション現場では、こうした二次的な問題を予防することも重要な課題となっています。

3. ハンズフリー松葉杖とは?

ハンズフリー松葉杖とは、膝下で支える義足のような形状をした新しいタイプの歩行補助具です。

腕や手を使わずに歩けるため、日常生活の自由度が大幅に向上します。

使い方はシンプルで、ケガをした側の膝下を松葉杖本体に固定するだけ。重心が軸足とハンズフリー松葉杖に分散されることで、安定した二足歩行が可能になります。

これにより、次のようなメリットが得られます:

- 両手が使えるため、仕事や家事、育児が可能に

- バランスを取りやすく、脇や手首への負担が少ない

- 車椅子が不要になり、移動の自由が拡大

特に「日常生活の再開が早まった」という声は多く、骨折からの社会復帰を支援する強力なツールとなっています。

ハンズフリー松葉杖の医学的メカニズム

ハンズフリー松葉杖の優位性は、歩行時の重心バランスの改善にあります。従来の松葉杖では、体重の大部分を上半身で支えるため、姿勢の歪みや筋疲労が生じやすくなります。

一方、ハンズフリー松葉杖は膝下での支持により、大腿四頭筋や臀筋群といった下半身の大きな筋肉を効果的に活用できます。これにより、歩行パターンがより自然に近くなり、健康な足への過度な負担も軽減されます。

理学療法の観点から見ると、この歩行パターンの改善は、廃用症候群の予防や筋力維持にも寄与すると考えられています。

4. アイウォークフリーとは?

「アイウォークフリー3.0」は、カナダ発のハンズフリー松葉杖で、世界的な福祉機器展で複数の賞を受賞した実績を持ちます。以下に代表的な特徴をまとめました。

- 両手が自由:通勤・買い物・料理など、生活の自由度を格段にアップ

- 調整機能が充実:身長150〜195cm・体重126kg以下に対応し、子どもから高齢者まで使用可能

- 快適なクッション構造:膝と太ももをしっかり固定し、長時間使用でも疲れにくい

- 実績と信頼:医療従事者からの推奨レビューや、海外レビューサイトでも高評価

また、公式サイトでは日本語による使い方の動画も掲載されており、装着や歩き方のコツも丁寧に説明されています。

iWALK Free 3.0公式サイトはコチラ

iWALK Free 3.0の使い方はコチラ

アイウォークフリーの技術的特徴

アイウォークフリー3.0の設計には、人間工学に基づいた多くの工夫が施されています。

膝パッドには医療グレードのポリウレタンフォームを使用し、長時間の使用でも皮膚トラブルを起こしにくい仕様となっています。また、太もも部分のストラップシステムは、血流を妨げることなく確実な固定を実現します。

重量は約1.8kgと軽量でありながら、耐荷重は126kgまで対応。アルミニウム合金フレームの採用により、軽量性と耐久性を両立しています。

さらに注目すべきは、歩行時の衝撃吸収機能です。内蔵されたスプリングシステムが着地時の衝撃を和らげ、膝関節への負担を最小限に抑えます。

アイウォークフリーがもたらす二次的な医学的メリット

iWALKFreeの優れた点は、両手が使えるといった利便性だけではありません。理学療法士の視点から見ると、以下のような医学的メリットも注目すべきポイントです。

①臀部への荷重で筋力の衰えを防ぐ

従来の松葉杖では、健側(ケガしていない側)の足と上肢で体重を支えるため、患側(ケガした側)の下肢全体は使用されず、長期的には筋力が落ちやすい傾向があります。

一方、iWALKFreeでは膝を90度に固定した姿勢で常に臀部(殿筋)に荷重がかかるため、臀部や体幹の筋活動が自然と維持されやすいのが特徴です。

特に殿筋群は姿勢保持や歩行の安定に不可欠な筋群です。日常生活動作(ADL)への早期復帰を目指す上で、これらの筋力を維持できることは大きなメリットと言えるでしょう。

②患部の鬱血を防ぎ、回復を促進する

iWALKFreeは、患側下肢を常に90度に固定する設計になっています。この姿勢を保つことで、足首周囲や足部の血液の滞留(鬱血)を防ぐ効果が期待できます。

たとえば、足首の骨折や靱帯損傷といったケースでは、長時間足を垂らした姿勢でいると、血流が患部に滞り、腫れや鈍痛の悪化、治癒遅延を引き起こすことがあります。

iWALKFreeによって足部が持ち上げられた状態をキープすることで、循環が促進され、スムーズな回復が期待できるのです。

5. 正しい松葉杖の使い方とは?

「ハンズフリー松葉杖があるなら、もう普通の松葉杖は不要では?」と思うかもしれませんが、状況によっては従来の松葉杖が適しているケースもあります。

たとえば、両足が不安定な場合やバランスが極端に悪い方には、両手で支える松葉杖の方が安全な場合も。そこで、従来型の松葉杖を正しく使う方法をここで再確認しておきましょう。

松葉杖の基本的な使い方

- 長さの調整:脇に2~3本の指が入る程度に調整し、肘はやや曲げる

- 歩行の順番:ケガをしていない足 → 両方の杖 → ケガ側の足 の順に

- 階段昇降のポイント:「のぼる時は健康な足から」「おりる時は杖から」

厚生労働省も「介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案」にて松葉杖の安全使用について注意喚起しています(参考: 厚労省PDF)。

松葉杖使用時の注意点とリスク管理

従来の松葉杖を安全に使用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、杖先のゴムキャップの定期的な点検が必要です。摩耗したゴムキャップは滑りやすく、転倒事故の原因となります。一般的に、週に1回程度の点検を推奨しています。

また、雨天時や濡れた床面での使用には特に注意が必要です。日本転倒予防学会の調査では、松葉杖使用者の転倒事故の約30%が濡れた路面で発生していると報告されています。

脇の下の圧迫を避けるため、体重を脇で支えるのではなく、手のひらで握って支えることが重要です。これにより、前述した神経圧迫のリスクを大幅に軽減できます。

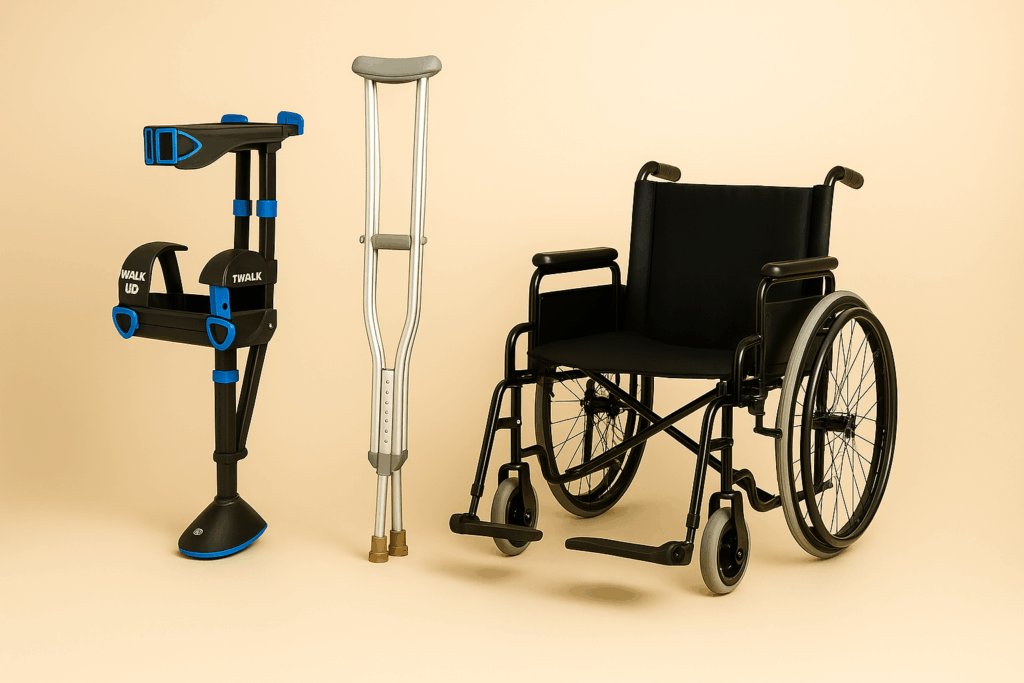

6. iWALKFreeと従来の松葉杖・車椅子を比較

| 補助具 | 両手使用 | 階段対応 | 運搬力 | 身体負担 | 適応範囲 |

| 松葉杖 | × | △ | × | 高い | 一般的な片足ケガ |

| 車椅子 | × | × | ○ | 中程度 | 重度障害 |

| ハンズフリー松葉杖(iWALKFree) | ○ | ○ | ○ | 低い | 膝下のケガ |

こうして見ると、「自立した生活を取り戻したい」という人にはiWALKFreeが最適であることがよくわかります。

「【比較表あり】ハンズフリー松葉杖・アイウォークフリーの優位性|松葉杖・車椅子と徹底比較」はコチラ

経済的側面からの比較検討

各補助具の経済的な影響についても検討してみましょう。

従来の松葉杖は比較的安価(数千円程度)ですが、長期使用による身体的な問題や、生活の制限による収入減少を考慮する必要があります。

また、車椅子は購入費用(数万円から数十万円)に加え、住環境の改修が必要になる場合が多く、総コストは高額になりがちです。

一方、iWALKFreeは初期費用こそ3万円程度かかりますが、早期の職場復帰や家事の継続により、長期的な経済損失を最小限に抑えることができます。実際の使用者からは「1週間早く仕事復帰できたことで、初期費用は十分にペイできた」という声も多く聞かれます。

7. 購入方法とおすすめの使い方

iWALKFreeは、Amazonなどで購入が可能です。価格はおよそ3万円前後ですが、「仕事復帰が早まった」「家事が再開できた」という声を考えると、コストパフォーマンスは非常に高いといえます。

おすすめの使い方

- 通勤や通学がある方(両手が空くことでリュックやPCバッグが使える)

- 小さなお子さんの育児中の方(手が使えることで大幅に負担減)

- 室内作業が多い主婦やフリーランスの方(料理・掃除もスムーズ)

導入前の準備と注意事項

iWALKFreeを導入する前に、いくつかの準備と確認が必要です。

まず、ケガの種類と程度について、担当医師との相談は必須です。膝から下の骨折や捻挫には適していますが、膝関節の損傷や大腿骨の骨折には使用できません。

また、使用開始時は短時間から始めることを推奨します。最初は15分程度の使用から始め、慣れてきたら徐々に使用時間を延ばしていきます。理学療法士としては、1日2-3時間程度の使用で十分な効果を実感できると考えています。

さらに住環境の確認も重要です。段差の多い住宅や、狭い廊下がある場合は、事前に通行ルートを確保しておく必要があります。

8. リハビリテーション専門職からの視点

理学療法士として、iWALKFreeの導入がリハビリテーション過程に与える影響について解説します。

従来の松葉杖使用では、患者さんは「ケガをした足を守る」ことに意識が集中しがちで、全身の動作パターンが消極的になる傾向があります。しかし、iWALKFreeを使用することで、より自然で積極的な動作が可能となり、結果的に全身の機能維持・向上につながります。

また、心理的な効果も見逃せません。「両手が使える」「普通に歩ける」という実感が、患者さんの自信回復や治療意欲の向上に大きく寄与します。これは、単なる機能的な改善を超えた、包括的な治療効果と言えるでしょう。

適応の判断基準

iWALKFreeの適応を判断する際の基準について、臨床経験をもとに整理します。

適応となるケース:

- 膝から下の骨折(脛骨、腓骨、足首など)

- 足部の手術後

- アキレス腱断裂の保存的治療中

- 足部の深い外傷

慎重な検討が必要なケース:

- 膝関節の不安定性がある場合

- 重度の浮腫がある場合

- 皮膚の状態が悪い場合

- 認知機能に問題がある場合

適応の最終判断は、必ず医師や理学療法士などの専門職と相談することが重要です。

9. まとめ

松葉杖生活は、身体的な不便だけでなく、精神的なストレスを伴います。

しかし、ハンズフリー松葉杖「アイウォークフリー」の登場によって、私たちはケガによる生活の制限から解放されつつあります。

特に「自立した生活を一日でも早く取り戻したい」「松葉杖に頼らず生活したい」という方にとって、iWALKFreeは心強いパートナーになるはずです。

実際に医療現場でも導入が進んでおり、リハビリの効率化や社会復帰の早期化にもつながっています。

理学療法士の立場から見ても、iWALKFreeは従来の歩行補助具の概念を大きく変える画期的な製品です。適切な使用により、ケガからの回復過程をより快適で効果的なものにできると確信しています。

今後さらに普及が進めば、ケガや手術による「不便な生活」は過去のものになるかもしれません。しかし、どんなに優れた機器であっても、正しい使用法と適切な指導のもとで使用することが重要です。

購入を検討されている方は、まず担当の医師や理学療法士に相談し、自分の状態に適しているかを確認することから始めてください。そうすることで、iWALKFreeの持つ可能性を最大限に活用し、一日も早い日常生活の回復を実現できるはずです。

執筆者紹介

もっこすパパ |理学療法士・ケアマネジャー・公認心理師

理学療法士として15年以上、急性期から回復期、慢性期、在宅医療まで幅広いフィールドで患者支援に従事。整形外科疾患や脳血管障害のリハビリテーションを中心に、実践と研究の両面から機能回復と生活支援を行っている。現在はケアマネジャー・公認心理師としても活動し、多職種連携や地域包括ケアにも精通。医療・福祉の垣根を超えた支援を目指し、専門的な情報をわかりやすく発信している。